焼津市ホームページ ≫ まちかどフォトニュース ≫ バックナンバー ≫ まちかどリポーター一覧 ≫ かめ ≫ 美味しい弁当を支える折箱

まちかどphotoニュース

ここから本文です。

美味しい弁当を支える折箱

駅弁に。料理屋の豪華なお弁当に。美味しそうなお弁当に風情を添える折箱。古くから使われ続けている木製の容器「折箱」について、長く焼津に店を構え折箱を製造する「折政」代表佐藤敦彦さんにお話を伺いました。

ページ内メニュー

歴史は聖徳太子の時代から?

折箱は、主にエゾ松などを材料とする簡易容器。薄板を重ねた合板で作られた側面と底を張り合わせて作ります。

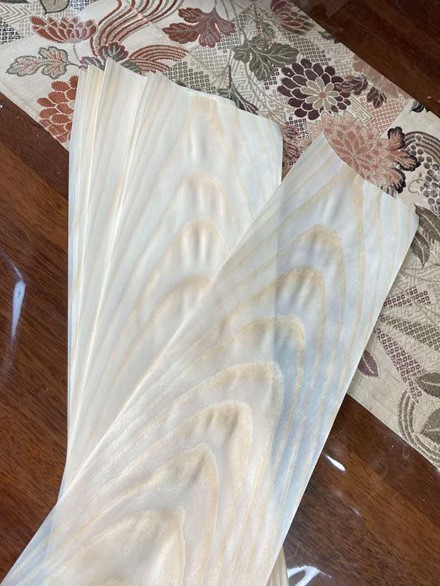

木材を縦に薄く削った台紙で、お経を書くために用いられた「経木(きょうぎ)」と呼ばれる物がそのルーツ。

経木 おむすびを包むなど、いまでも用途は広い。

聖徳太子の時代からの長い歴史を持つそうです。

平安時代にはこの経木に浅いヘリのついた「折敷(おしき)」が登場。

折敷

簡易素材で作られていた折敷。焼津市では『鬼平犯科帳』に登場する長谷川平蔵の祖先、長谷川正宣が城主であったことで知られる小川城跡(焼津市西小川)でこの折敷が発掘されていることから、素材を変え、身分の高い人たちの膳として活用されていたことが分かります。

そして今でも懐石料理の食器として、また三宝(さんぼう)や初寸(はっすん)などと共に、神や仏へのお供え物の容器として、使われ続けています。

関連リンク

三宝

初寸

更に折敷は、より使いやすい簡易容器へと枝分かれしていきます。

側面が高くなり物が入れやすい。軽くて処分もしやすく安価。

「ほら、お祝い事なんかで赤飯や菓子を配るでしょ?芝居の幕間にお弁当を食べたり。」と佐藤さん。

持ち運びに適した簡易容器は「折箱」と呼ばれるようになりました。

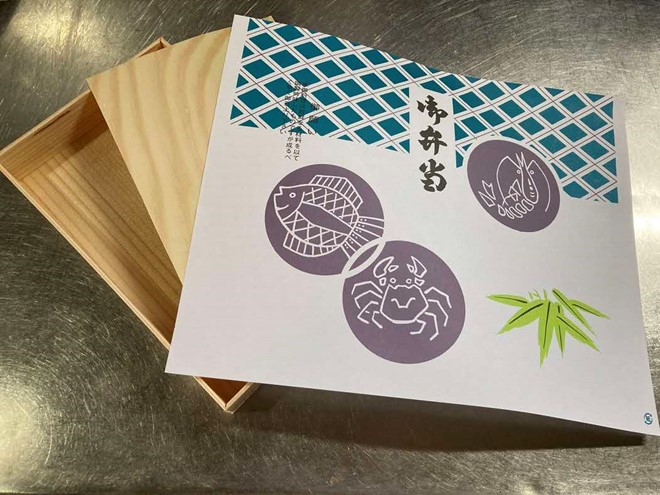

折箱

経木で作った蓋に掛け紙をかけて

形、サイズも様々。最近では発泡スチロール素材なども使われる。

人々が使い道に合わせ、物の形を変化させていくその歴史が見えてきました。

腐敗を防ぎ水分を調節する

折箱は明治時代、駅弁の登場によって更に日の目を見るようになります。列車の中で食べる駅弁は旅の醍醐味のひとつ。しかしその美味しさの秘密は旅情に起因するばかりではありません。木製の折箱に入っているからこそ美味しいのだと佐藤さんは言います。

まず抗菌作用。

安倍川もちの老舗である石部屋では、持ち帰りの容器として折箱を使っているとのこと。柔らかく水分量の多いもちの消費期限は短く、安全に持ち帰ってもらうためには折箱が適しているということを経験から知っているのだろうと佐藤さん。

また木材は余分な水分を吸い、なおかつ食材を保湿します。適度な状態で保たれたご飯の食感。かみしめた時の何とも言えない甘味とほのかに移った木の香り。その味は炊き立てのご飯にも勝るかも知れません。

日本人の主食は米。「ご飯が美味しい」ということがお弁当にとって最も重要なのだと佐藤さんは言います。

そして折箱に詰めたお弁当を更に美味しくするのは、日本料理独特の知恵なのだそうです。お弁当を作るときには煮汁が出にくいように煮しめるか、汁をきちんと切る。味が混ざってもおいしく食べられるように同じような味付けのものを近くに並べる。多くの職人たちの知恵や経験が、お弁当を美味しくしているんだなあと感じるお話でした。

長い歴史の中で形を変え生活の中に溶け込んだ折箱は、時代の変遷の中で次第に忘れ去られていきます。それでも無くならなかったのは何故なのでしょう。お店の歴史と共に見ていきます。

高度成長期 華やかな焼津

静岡市両替町のお店からのれん分けしてもらい、先代のお父様が焼津で「折政」として店を始めたのは昭和33年のこと。

「折弁当」「寿司折」「折詰」「菓子折」。

そんな言葉があるように、今も昔も折箱の一番の需要は料理やお菓子を「詰める」ところにあります。当時冠婚葬祭には「折」は不可欠。焼津の結婚式には、赤飯はもちろんのこと、別に引き物として口取りが付きました。

煮物、羊羹、きんとん。にぎやかに彩る料理に楽しい土産話。夕飯の食卓が華やいだことでしょう。お葬式には葬式饅頭。こぶし大ほどの大きなお饅頭が付くことも。高度成長期。今よりももっと漁業が盛んだった時期。華やかな宴会も多く行われていました。「寿司折を土産に」といった場面も沢山ありました。

「お菓子も今みたいに綺麗で美味しいわけじゃなかったんだよ。」と佐藤さん。

材料も粗悪。技術も洗練されていない。

それでも子どもたちにとって心待ちにするほど楽しみなものでした。折箱は、そんな人々の楽しみを運ぶ道具でした。

変化する生活環境と折箱の役割

様子が変わってきたのは昭和60年代。ちょうど佐藤さんが仕事を始めた頃。

結婚式やお葬式は簡素化され、「折」が付けられなくなる。電子レンジの登場で、「お弁当は冷えたもの」という概念が変わる。スーパーの台頭で、今まで付き合っていた個人店が激減していく。

温暖化も大きく関係してきます。

食品を冷蔵して保存するのが当たり前になった今、味を濃くすることで腐敗を防ぐ必要性がなくなる。消費者の味覚も変わりました。「折箱は通気性がよく、常温での食品の保存に適している」。そういった利点すら意味をなさない場面が増えてきているんだと、お話を聞いて思いました。

世の中が大きく変化する中、折箱の職人は減少していきます。佐藤さんが所属している全折食品容器連合会。2,000軒は所属していただろうという協会員も年々減り、今では140軒。

しかしコロナ禍の影響で、折詰のお弁当の売れ行きが大きく伸びているのだそうです。

弁当産業に参入するお店が増え、いかに自分のお弁当を差別化させるかを試行錯誤するお店側。また、外出を控える代りに僅かな贅沢を求め、ワンランク上のお弁当を求める客側。そういう状況が重なり、高級な雰囲気を出しやすい折箱の需要が増えてきているのだと佐藤さんは分析しています。

以前はどこでも見かけた折箱。職人が減ることで手に入りにくくなり、「貴重な物」というイメージが付きました。

「折箱は、素材も形も昔から変わることはなかったのにおかしいでしょ?」と佐藤さんは笑います。

それでも、折箱に触れる機会は確実に増えている。きっと折箱本来の特性を再認識する機会になるのではと思いました。

環境に配慮した容器が求められる中、自然素材の折箱は今の時代に適した容器だと思います。しかし、これから簡単に供給を増やしていくわけにはいかない事情があるのだそうです。

林業に携わる人の減少。木材を扱う材木屋もほぼない。原材料である木材も既に国産だけでは賄えず海外に頼っている。どこかに無理が掛かれば、質の悪い粗悪な商品も出てくる。

そんな状況の中でもよりよい商品を。

ご苦労されたことも多いのでは。そのやりがいは、どんなところにあるのでしょうか。

「作業中指にささくれができたり、嫌な仕事だなあと思うこともあった。」と佐藤さん。

それでも、うまく形ができた日は気分がいい。また、木の物に触らない日は、不思議と調子が悪いとのこと。時代の流れには逆らえず、プラスチック商品等も扱うようになった今だからこそ気づけたことなんだろうなあと佐藤さんは笑います。

取材を終えて

「折箱は長い歴史を持った文化なんだよ。文化は誰かが維持していかないと。確かに使う場面は少なくなってしまったかもしれない。でも、いい物とそうでないもの、選択できるように。無くなってしまってからでは遅いからね。ぼちぼち続けていくよ。」

そうおっしゃった佐藤さんの言葉がとても印象的でした。

今回話を色々伺う中でお料理の話も沢山していただきました。そしてその全ての話が折箱へとつながっていきました。

残念ながら、折政さんでは焼津のお店との取引はあまりないとのことでしたが、もし折政さんの折箱で焼津ならではのお弁当ができるならばどんなものがいいですかと伺ってみました。

「なんといっても焼津は魚のまち。おいしい魚料理の入ったお弁当がいいねえ」

という佐藤さん。今回のこの取材がきっかけで、焼津ならではのお弁当が誕生したら素敵だなあと思いました。

まちかどリポーター

かめ

焼津生まれ・焼津育ちの野菜ソムリエ。地元の野菜を調べる内、"生きた文化遺産"と呼ばれる「在来作物」と出会い、保存活動を続けている。活動の中で知った焼津の魅力を紹介しようとまちリポに参加。

ページID:253

ページ更新日:2021年9月5日