焼津市ホームページ ≫ まちかどフォトニュース ≫ バックナンバー ≫ まちかどリポーター一覧 ≫ かめ ≫ 温かな人と人とのつながり 藤守の田遊びから学ぶ【前編】

まちかどphotoニュース

ここから本文です。

温かな人と人とのつながり 藤守の田遊びから学ぶ【前編】

焼津市藤守地区では、毎年3月17日、大井八幡宮のお祭りで国指定重要無形民俗文化財として指定されている「藤守の田遊び」が奉納されます。

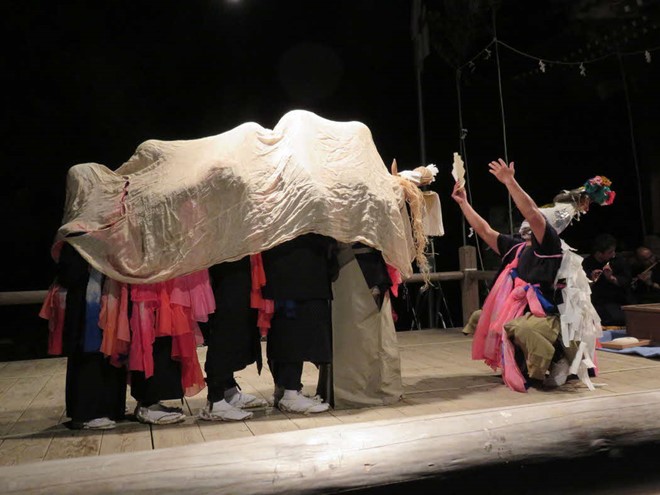

藤守の田遊び第25番「御獅子」(資料提供:焼津市歴史民俗資料館)

揃いの野良着に鮮やかな兵児帯(へこおび)。男性による唄や踊り。華やかなこの田遊びは、その年の豊作を祈るとても重要な神事です。

藤守の歴史を振り返りながら、田遊びに込められた村人の想いを探ります。

大井川町制50周年記念事業の一環として作られた記念誌『藤守の田遊び伝承』の編集に携われた田中祥朗さんにお話を聞きました。

ページ内メニュー

昔、藤守には八個の森がありました

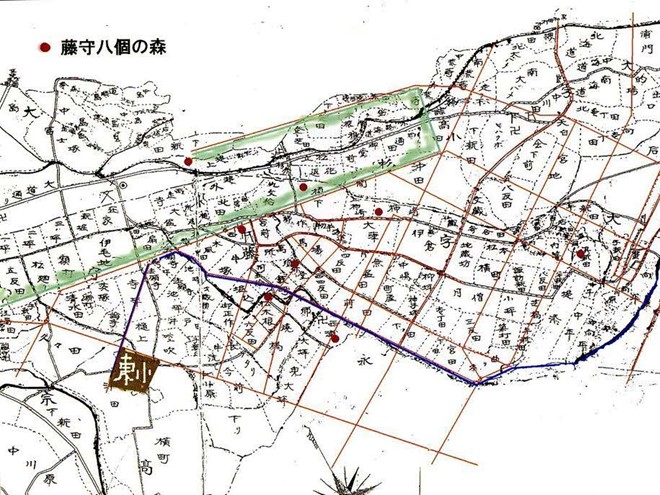

藤守八個の森地図

出典:藤守の田遊び千年記念事業実行委員会『藤守の田遊び』伝承千年記念 記念誌

- 椀貸(わんかせ)の森

- 天白(てんぱく)の森(別名・白狐〔びゃっこ〕の森)

- 燈明(とうみょう)の森

- 明神(みょうじん)の森

- おしゃもじの森

- 的場(まとば)の森

- 弁天(べんてん)の森

- 氏神(うじがみ)の森

藤守の8つの森にはそれぞれに不思議な力を持つ神様がいて、人々を守ってくれていると信じられていました。

大井八幡宮境内にある氏神の森

大井八幡宮はこの8つの森の中心に在り村人はここに川除の神「大井宮」をまつりました。

昔の人々にとって、人々の力ではどうすることもできない水害に対する脅威が如何に計り知れないものだったかということが伺えます。

大井八幡宮

夜、夕日が落ちてから社の前で田遊びが奉納される

「藤守の田遊び」は平安後期、陰陽師であるかの安倍晴明に教えを乞い、新たに社殿を建立した時に初めて奉納したのが始まりだそうです。

越すに越されぬ大井川 1年の無事を願う人々の想いが今も残る藤守地区

この地区は今も田んぼが多く残り、農業を生業としている方が多かったということがうかがえます。

広い田んぼが残る藤守地区

田んぼを支えているのが、「越すに越されぬ」でおなじみの大井川です。豊かな水をたたえる大井川。

しかしその反面、昔の人々にとっては大雨や台風といった災害時に生活を脅かす驚異の存在でした。

田を荒らし、大切な米を根こそぎ流してしまう大井川。

大井川の河川敷に近い地区には、災害時家を守るために舟形屋敷の形式を取っている家屋が今も残っています。

藤守は大井川からの被害を避けるため、舟形屋敷同様、村全体を土手で囲っていたそうです。この土手のことを「輪中(わじゅう)」と言います。舟形屋敷の先端部には氏神様や先祖代々のお墓など、その家が大切にしているものを置いていたのだと、以前家主の方から聞いたことがあります。そして、藤守を取り囲む輪中の先端にあったのが、大井八幡宮。(参考ふじのくに静岡公式HP(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます))

村人が大井八幡宮を最も神聖な場所だと考えていたということがこの事からも分かります。

どうか今年も無事一年を過ごせますよう。

田んぼが豊作でありますよう。

それは村人の強い願いだったと想像されます。

もしお米を納められなかったら…田遊びの唄と踊りに込められた想い

米は長い間年貢として納められていました。災害があった地域にもやはりそれは課せられます。「一般的に、米が納められなかった者は田んぼを担保に米を用意する。それを返す手立てが見つからなければ、代わりとして田んぼを抑えられることもあったようだ。」という田中さん。百姓にとって、米作りは命に等しい物だったのだと思いました。

平成17年に記念誌の編集に携わった田中さん

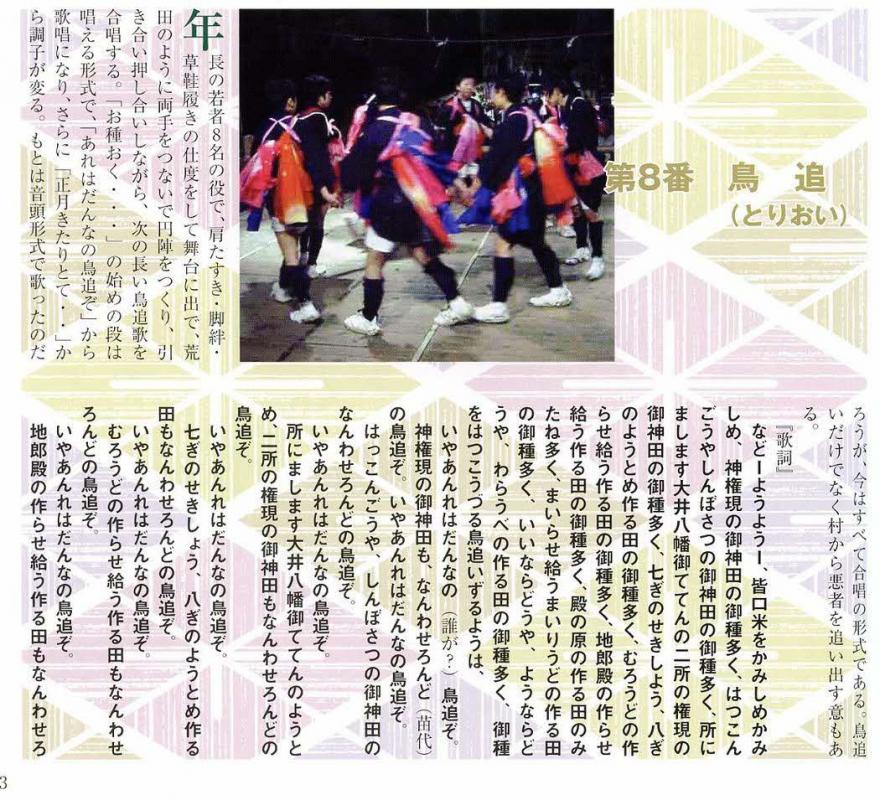

田遊びは、25番および番外の唄や踊りなどで構成されますが、8番では「鳥追」という唄が唄われます。

田中さんによれば「鳥追」という唄は節回しなどの違いこそあれ、全国的にどの田遊びにも含まれる所が多いのだと言います。しかしその唄の内容には少しずつ違いがあって、地域の様子が反映されているのではないかと考えているとおっしゃっていました。

「など!ようようー、皆口米をかみしめかみしめ。神権現の御神田の御種多く…」という歌詞から始まる「鳥追い」は種を食べてしまう小カラス、実を食べにくる小すずめ、干ばつ、洪水、夜に米を食べにくる小ねずみ、そういったものを憎み、どこかへ行ってしまえという内容の唄です。

参考:藤守の田遊び千年記念事業実行委員会『藤守の田遊び』伝承千年記念 記念誌

田中さんは、「農業の技術は変化していても、農作業の過程は現在でもこの唄の頃と変わらない。また、害獣や害虫、災害など、田んぼや米を荒らすものを憎む気持ちも変わらない」と言います。

自然を相手にする仕事。人間の知恵や力だけではどうしようもない部分があるのだということを感じさせる言葉でした。

田遊びの唄は、お祭り時に捧げるだけではなく、百姓が作業中に皆で唄った「仕事唄」としての役割も果たしたのではないかと想像させます。記念誌の中でも、町民の寄稿の中に「作業中風に吹かれながら、田植え歌(12番のことではないか)唄った」というものがありました。

自分たちの生命線である田んぼや米を守るため、百姓たちは力を合わせてそれぞれの田んぼを支えあったのだと田中さんは話します。唄を唄い辛い作業に耐えたのでしょう。

取材を終えて

私は焼津生まれ焼津育ちですが、ずっと漁師町に住んでいます。

コミュニティーは強い方だと感じますが、藤守など田んぼが多い地域とは少しその強さが違うような気がしていました。どこが…というところをうまく説明できませんが、もしかすると、家の稼ぎ頭だけが船に乗って仕事をする「漁業」と、家族で仕事を支え、そのコミュニティー全体でそれぞれの田んぼを支えあうことを必要とする「農業」という仕事の違いも大きく関係するのかもしれないと思いました。

しかし戦後、生活のスタイルが変わったこと、仕事の選択肢が広がったことなど様々な要因から、農家の数は激減しました。以前のようにそれぞれがそれぞれを支えるという仕組みもその必要性を失っていきました。「藤守の田遊び」もまた、” 命に等しい田んぼを守るために神に捧げる”という従来の目的は薄れていきます。それでも、今なお大切に守られているのは何故でしょうか。

後編では「藤守の田遊び」保存会の方たちにお話を伺い、現代の人たちの田遊びにかける想いを探ります。

あわせて読みたいまちリポ記事

関連リンク

まちかどリポーター

かめ

焼津生まれ・焼津育ちの野菜ソムリエ。地元の野菜を調べる内、"生きた文化遺産"と呼ばれる「在来作物」と出会い、保存活動を続けている。活動の中で知った焼津の魅力を紹介しようとまちリポに参加。

ページID:283

ページ更新日:2021年1月20日